〜貨車編・その1〜

Nゲージの間@エムサ菌総合研究所

|

今住んでいる家から車で15分ほどのところに、国鉄の2軸貨車・レム5000形とワム60000形の車体が6両分置かれている場所があり、そこを私は『レム置き場』と勝手に名付けています。 その貨車たちは国鉄末期に見られた「貨車売ります」の広告で各地に散った車両と同様にここへやってきてたのでしょう、今となっては車体は傷み周りも草生し、傍らにある自動車の廃車とともにただ放置されているだけのようですが、レムの傍らに立っている柱に家庭で見られるようなブレーカーとメーターがついているので、一時期レム車内に冷凍機を置いて冷蔵倉庫・冷凍倉庫として使われていたのではないかと推測しています。 私は国鉄の貨物列車を見た記憶がほとんどなく知識もありませんが、その『レム置き場』がきっかけとなって貨車の模型にも手を伸ばすようになりました。 見る機会がなかったが故の反動なのか、手を出す範囲は車扱いを中心とする国鉄の貨物列車ばかりです。 ここでは、そんな貨物列車の仲間たちを見ていこうと思います。

なお、今や形態的にも優れたさまざまな種類のカプラーが売られていて、機関車付け替えや入換の利便性・可能性という点においても「貨車のカプラー換装は定番」というような意見がネット上で多いようですが、私の所有する機関車・貨車は全て製品のままのアーノルド式としています。

それは、例えば仲間内の運転会で車両の貸し借り・混結も考えられる状態では連結器を換装する気にならず、また貨車に限りませんが「連結が容易で走行中に分離しづらく脱線時の『ロン』も起こらず撤収時に手間がかからない」という点において、外見は多少損なわれるもののアーノルド式が今後もしばらくは最強だと思うからです。

両数と換装するカプラーの選定に足る情報や加工技術が伴っていないことや、カプラー換装の必要性がそれほど高くない遊び方をしているのも確かです。 |

★ミ ★ミ ★ミ ★ミ ★ミ

冒頭の『レム置き場』がきっかけとなって始まった貨車の買い集めは、国鉄の2軸車が先行することとなりました。

またそのような経緯があってレム5000形とワム60000形の所有数がやや多いですが、別にレム置き場を再現しようとしたわけではありません。

多分。

冒頭の『レム置き場』がきっかけとなって始まった貨車の買い集めは、国鉄の2軸車が先行することとなりました。

またそのような経緯があってレム5000形とワム60000形の所有数がやや多いですが、別にレム置き場を再現しようとしたわけではありません。

多分。いずれも河合製の3両セット (2011年1月現在は2両セットでの販売) で、ワム21000形はちょっと見た目が古そうな車両を・・・ ということで実車の知識が無いのに買いました。

製品はいずれもTOMIXの香港製旧製品の金型をそのまま河合が引き継いだものらしく、レム5000形の車体が長かったりワム60000形の車体が実車と違うというような話は聞きますし、近年TOMIXから発売された一部の同形車と比べれば作りがどこか野暮ったいですが、かえって味があるように思えてこれはこれで気に入っています。

|

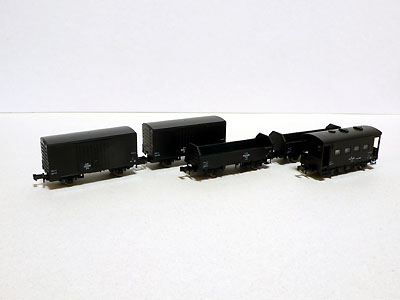

いずれもKATO製です。

黒い有蓋車を既にそれなりに保有していたなかで同じような形態のワラを買った動機が思い出せませんが、トラは無蓋車も欲しくなったこと、ヨは国鉄の貨物列車にはこれが必要だからということで、ワラ2両、トラ4両、ヨ1両をほぼ同時期に買いました。

いずれもKATO製です。

黒い有蓋車を既にそれなりに保有していたなかで同じような形態のワラを買った動機が思い出せませんが、トラは無蓋車も欲しくなったこと、ヨは国鉄の貨物列車にはこれが必要だからということで、ワラ2両、トラ4両、ヨ1両をほぼ同時期に買いました。KATO製の貨車は蒸気機関車のサイズに合わせて一回り大きいのが通例だったようですが、設計が新しいこれら製品はそのようなことはないそうです。 河合製のものと比べてモールドはシャープですが、綺麗過ぎる感もなくはないです。

編成長の関係もあるので、もうそろそろ2軸車の増備は終わりにしよう・・・ と思う反面、国鉄形の車掌車が1両しかないのも何なんでもう少し買い足したいのと、通風車や家畜車などにもちょっと興味があるので、しばらくは打ち止めにならないような気もしています。

|

白い冷蔵車と黒い有蓋車、色的には単調では無いものの、2軸車ばかりでは今一面白味に欠ける・・・ ということで、KATO・8044『チキ5000 2両セット』も買うようになりました。

白い冷蔵車と黒い有蓋車、色的には単調では無いものの、2軸車ばかりでは今一面白味に欠ける・・・ ということで、KATO・8044『チキ5000 2両セット』も買うようになりました。

初導入の経緯は別掲のEH10と同じで、その後も散発的に増備した結果10両を所有するまでになり、車扱いとの混結にはちょっと買いすぎたようです。

加えて後述のコキ50000形・コキフ50000形の保管場所を変えるにあたり、実車のチキ5000形としての活躍期間が6年と短かかった (コキ5000形に改称後改造によりコキ5500形に編入し形式消滅。 単に私がチキの外箱に書いてある紹介を読んでなかっただけ) ことを知り、またチキ5000形は固定編成のコンテナ列車としての使用目的があったことから車扱いとの混結をやっていなかったかもしれないと思うようになりました。 |

どちらもTOMIX製で1両づつ保有、かなり前に買ってはあったものの上記の貨車たちとは別に保管していたため、今のところほとんど登板していません。

どちらもTOMIX製で1両づつ保有、かなり前に買ってはあったものの上記の貨車たちとは別に保管していたため、今のところほとんど登板していません。コキ50000形 (品番2762、コンテナなし) は2軸貨車の買い集めを始める前に友人と連れ立っていった模型店で何となく買ったもの (その頃は少しだけ民営化後のコンテナ列車に興味があった) 、コキフ50000形はコキやチキ、2軸貨車よりもかなり後に模型屋巡りをした折に買ったもので、品番は2738とかなり古いです (テールライトは導光材を用いずに赤色LEDを直接ライト部分で点灯させる構造になっており、そのための金属線やプリント基板がデッキ部分に露出している) 。

模型の収納方法の見直しを行なった際に前出のチキ5000形の真実らしきことを知ったので、この2両を車扱い列車に混ぜる用として遊ぶことにして現役に復帰させました。

車掌車を1両しか保有していなかった (後述の小野田セメントのセットに付属しているヨ5000・1両を除く) ため、コキフは車掌車の増備としてもちょうどいいです。

但し紙箱と薄いプラの中敷に収納されていたため、2013年7月にプラケースを割り当てるまでは『門外不出』状態となっていました。

|

2011年1月に1両導入したKATOの品番8024で、これもまた何となく黒貨車中心にあってレムやチキとともによいアクセントになるかな? 程度の考えで買ったに過ぎません。

2011年1月に1両導入したKATOの品番8024で、これもまた何となく黒貨車中心にあってレムやチキとともによいアクセントになるかな? 程度の考えで買ったに過ぎません。しばらくは製品状態のままで遊んでいましたが、実車が台車交換を行った1982年以降の姿であることを知り、前述のコキフ50000形との組み合わせが合わないことがわかりました。 そこで、2013年7月にKATO・コキフ10000形の台車 (部品取り用としてジャンク品を持っていた) に交換、1982年以前の姿としました。 (掲載開始日:2011.1.22、最終更新日:2013.7.27) |

マイクロエース・A-2087『ホキ3100 小野田セメント+ヨ5000 11両セット』で、同社製『相模鉄道ED11+ED12』と同時に発売されたものです。

マイクロエース・A-2087『ホキ3100 小野田セメント+ヨ5000 11両セット』で、同社製『相模鉄道ED11+ED12』と同時に発売されたものです。発売当初店頭で見て (予約をしなかった) 、車体各部のロゴが「らしくなくて」気に入らずに買いませんでしたが、EH10と同じ経緯で買ってしまいました。

『小野田セメント』のマークと文字の位置が2種類あり、違いが楽しめます。

相模鉄道の貨物列車を再現させるなら米軍基地への燃料輸送用タンク車もほしくなってきます。

|

河合商会・KP-124『ワキ1000 (2両セット)』と、同・KP-125『ワムフ100 (2両セット)』です。

河合商会・KP-124『ワキ1000 (2両セット)』と、同・KP-125『ワムフ100 (2両セット)』です。両者の入手時期は1年半ほどの開きがあり、入手先も異なるのですが、生産時期はほぼ同じだったようで、藤色っぽいパッケージの裏面に書かれている商品リストの末尾に載っています。

ワキ1000形の実車は側面窓の数の違いによりいくつかのタイプに分かれていますが、この商品のプロトタイプは1950年度製造の4つ窓車で、側面の急行便を示す帯や標記が撤去された姿となっています。

近年聞く河合貨車の評価の一つに、「車輪の転がりが悪い」ことがありますが、私が指で回してみた限りではすべてが悪いというような印象は覚えませんでした。 |

河合商会の品番KP-115、3両セットです。

こちらも入手は2012年12月ですが、パッケージの色がワキ1000と同じで、裏面の製品リストにはKP-116『セキ6000』以降の車両が予定品となっているので、かなり古い品物であることが伺えます。

河合商会の品番KP-115、3両セットです。

こちらも入手は2012年12月ですが、パッケージの色がワキ1000と同じで、裏面の製品リストにはKP-116『セキ6000』以降の車両が予定品となっているので、かなり古い品物であることが伺えます。従って、数年前に改良された品物とは違って窓ガラスが入っていません。 また3両とも同じ車両番号は書体が丸ゴシック体となっていますが、当時はそういうものだったのでしょう。

車輪の転がりはムラがあり、良いものと悪いものが混在しています。 幸い、1両の2軸とも転がらないということは無いようですが、パッと見た限りでは車輪の軸がわずかに歪んでいるのかと思わせるような挙動をする個体があります。

これとて、脱線など重大な問題が発生しない限りは何の対策も取らないでしょう。 |

KATOの品番8029で、2両セットのうちの1両です。 1両はコンバージョンキットで使い (その後挫折) 、もう1両は特に目的もなく10年ほど箱の中で休眠していましたが、エムサ菌所有の貨物列車の仲間に入れるべく引っ張り出しました。

KATOの品番8029で、2両セットのうちの1両です。 1両はコンバージョンキットで使い (その後挫折) 、もう1両は特に目的もなく10年ほど箱の中で休眠していましたが、エムサ菌所有の貨物列車の仲間に入れるべく引っ張り出しました。挫折した改造車には瞬間接着剤を用い、それと一時期近接した場所で保管していたからでしょうか、ガスの影響で車体の一部に白くなってしまった箇所があります。 (掲載開始日:2013.1.9) |

河合商会のKP-104です。 購入は2013年4月ですが、模型店の店頭で相当年在庫となっていたと思しき藤色っぽい箱に入れられていた3両セットなので、モノとしてはかなり古いです。

なにせパッケージ裏面に載っている商品リスト中では本製品が一番新しく、KP-105『ワム80000』以降が発売予定品となっているので・・・。

そのような時代のモノだからか、車体標記は前述のトムフ1と同様丸ゴシック体となっています。

なお、車号は3両とも「トラ55037」となっています。

河合商会のKP-104です。 購入は2013年4月ですが、模型店の店頭で相当年在庫となっていたと思しき藤色っぽい箱に入れられていた3両セットなので、モノとしてはかなり古いです。

なにせパッケージ裏面に載っている商品リスト中では本製品が一番新しく、KP-105『ワム80000』以降が発売予定品となっているので・・・。

そのような時代のモノだからか、車体標記は前述のトムフ1と同様丸ゴシック体となっています。

なお、車号は3両とも「トラ55037」となっています。

店頭のショーケースの中にあったこれを見て、車体が短いように思われたため『ト』級に改造するのにも使えるかな?

と思って買ったのですが、全長はワム60000と同じでした。 腰が高いために短く見えていただけのようです。

ならば分解してシャコタン改造を・・・ と思ったものの、側面あおり板の中央部分と床板が接着されているのか、外れません。

石炭を再現したようなプラ製の積み荷を破壊する必要があるかもしれず、どうしたものかと思うところです。

|

KATO・8008-6『タキ3000形・日本石油』で、2015年9月に1両購入したものです。

KATO・8008-6『タキ3000形・日本石油』で、2015年9月に1両購入したものです。有蓋車ばかりのわが貨物列車編成に少しの変化を・・・ ということもあり、初のタンク車の導入となりました。 車番や形式・常備駅標記、社名・ロゴマークはすべて印刷済みとなっていて、断面は弧を描いているのですが、印刷は美しく決まっています。 また手すりも細く繊細で、さすがは21世紀の出来・・・ と思ったのですが、品番8008-6は従来からある8008に対して標記と車輪を変えただけらしく、もとから手すりはこの太さだったようです。 どうやら私は、KATOの1両入り貨車の実力を過小評価していたようです。

『日本』の文字とコウモリをデザインしたマークが、踏み潰された昆虫類か得体の知れない地球外生命体のように見えて不気味ではあるのですが、タンク車の、一種独特な雰囲気には似合っているように見えるから不思議です。

|

KATO・8060『ワ12000』で、2016年3月に2両購入したものです。

KATO・8060『ワ12000』で、2016年3月に2両購入したものです。製品化決定の発表時点で、10トン積み有蓋車は既にモリタ製キットを組み立てたワ10000形を所有していましたが、こちらも興味があり、2015年7月の発売開始から時間は経ってしまいましたが、導入しました。

車体こそ小さいですが、モールドはシャープで標記は美しく、KATOの技術が詰め込まれていることが伺える出来となっています。 |

河合商会・KP-139『キ100』と同・KP-186『ワム60000事業用車』 (それぞれ2両セット) で、2013年4月に導入しました。

河合商会・KP-139『キ100』と同・KP-186『ワム60000事業用車』 (それぞれ2両セット) で、2013年4月に導入しました。

キ100はラッセル車が必要な場面の想定をしていなかったのですが、その形状に前から興味があって導入しました。 ワム60000は側面に事業用を示す白帯と「土崎工場」の文字が入っていて、車号は2両ともワム67779です。 既所有のワム60000のバリエーションですね。

どちらも、稀に走らせるだけで普段はヤードの片隅に停めておくのが似合っているようです。

|

★ミ ★ミ ★ミ ★ミ ★ミ