〜国鉄時代の面影をさがして 10〜

2007年3月7日 (5日目)

前のページへ戻る

深夜の福井の街を歩いている最中、常に雪がちらちらと舞っている状態でした。

ラーメン食べて戻ってくるだけではせいぜい1時間弱程度しか時間が稼げず、やむを得ず南口へ抜けて散策ついでにコンビニで時間潰すことに…。

でもあんまウロウロすると、昨日みたいに職質されるからなあ…。

南口は大規模な建設の真っ最中。

北陸新幹線の駅舎工事です。新幹線の線路の高架すら出来ていないのに駅を先に建設するということで、話題になっています。

駅前にはデカデカと北陸新幹線駅舎の完成図が貼り出されていました。

新幹線なんて出来ても、在来線が今より不便にされちゃったら全く意味がないと思うのですけどね。

新幹線というものが、果たしてどこまで理解されているのだろうか。

後先考えず単に雇用の促進の為だけに建設しているように思えてなりません。

…ちなみに上の写真、変な顔が叫んでいますが、これは心霊写真ではありません。こういうポスターが貼ってあったんです。

コンビニで買い物を済ませ、駅に戻ってきて直江津までのきっぷを買おうとするものの、やはり券売機は使用中止。

暫く待っていると、駅の有人改札が開放それたので、ここできっぷを発券してもらい、改札を潜って暖房の効いた待合室で夜行急行きたぐに到着を待ちます。

直江津まで買おうとしたきっぷは、結局富山に変更。理由は運賃と始発列車。全然金額が違ってくるし、富山ならきたぐにを降りてちょっと待てば始発列車があります。それなら富山までで充分だろうという結論に至りました。

福井2時17分発の急行きたぐに号に乗車。乗るのはもちろん自由席です。

殆どの客がボックス席を独り占め状態なのは初めからわかっていたので、座席の確保が出来るか心配でしたが、自由席は思っていたより空いていて、ボックス席を独り占めしてゆったりと夜行列車の旅を満喫。

やっぱり旅は国鉄車両が一番雰囲気出ますよね。

贅沢な2時間ちょっとの急行列車の旅はアッという間でした。

富山4時28分着。一度改札を抜けて、暖房の効いた待合室で暫く始発を待ちます。

待合室の中には変なオッサンが大勢集まって博打話をしながらワンカップかっくらったりタバコふかしたり、中には横になって寝ている人もいます。

待合室の中を覗いて引き返す人多数。無理も無い。

ちなみに、今日の予定はこの先何も考えていません。

天候がこんななので、どこか観光しようにも散策出来るような状態ではなく、きっぷの使用も今日で5回目です。

まっすぐ帰るのはちょっと勿体無い気もしますが、寄り道せずそのまま乗り継いで帰るのが得策なようです。

ま、5日間充分楽しんだ訳ですし、更なるサプライズに期待するのは贅沢というものです。

富山の朝一番の普通列車は5時47分。1時間と19分の待ち合わせ。さすがに眠いし待ちくたびれましたが、とりあえず寒くはありませんでした。

列車は早々と入線していたので、少し早めに改札を抜けて列車に乗り込み、席を確保しました。

直江津行き普通列車は419系。きたぐに号と同じ581系を近郊化改造した車両です。

雪を被ってお年寄りみたいになっています。

まあ、車齢を考えれば年寄りですけど。

元特急車両ながら、窓がユニット式になっているところもありますけど、溶接されてしまっているのか、全く開きませんでした。

時間が経てば経つほど物凄い吹雪になってきました。

ここまで激しくなってくると、ダイヤへの影響が心配です。

とりあえず終点の直江津まで行き着いて欲しいと願うばかりです。

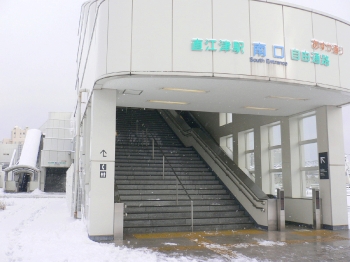

無事定刻7時39分に直江津到着。風は治まっています。

今度は信越線で長野方面へのりかえです。

発車が8時10分。まだ時間があるので改札を出てみます。

駅弁も売ってるけど、ここまで戻ってくると、もうそんな気分でもないしなあ…。

第一価格が高いので、余程眼鏡に叶ったものでないと、買えません。

駅北口の外にあった立ち食いそば屋に入ろうかと思ったけど、ここもNREに吸収されていました。すっかりチェーン店です。

決してマズイとは言いませんが、入らなくても味の想像出来るそば屋というのは少しも旅の楽しみがありません。

南口にも来てみましたが、こっちは閑静な宅地以外何もありませんでした。

しかしよく降る雪です。

もう雪は靴が埋まってしまいそうな程に積もっています。

ぶらぶらしていたら時間になってしまったので、信越線の普通列車、長野行きに乗って、長野へ向かいました。

雪ばかりの風景に飽きてしまい、睡眠不足も手伝って車内では爆睡です。

目が覚めたら妙高高原を過ぎ、ボーッとしてたら長野です。定刻の9時50分に到着。

空は綺麗に晴れ渡り、さっきまであんなに積もってた雪はどこにも見当りません。

夢を見ているのか、キツネに騙されているような気分です。

それならどこかに寄り道していかないと、きっぷが勿体無いではないか。

10時8分発の甲府行きは篠ノ井で下車してしまい、篠ノ井からは、しなの鉄道にのりかえます。

篠ノ井10時25分発の快速に乗ります。

車両は元国鉄115系、JR東から譲渡されたものです。車内は当時と何ら変わりません。

この電車で上田まで行きます。

途中、元国鉄の169系を発見! 電車の中から激写しました。

よく晴れてて、しかも乗っている電車が窓が開く車両だったのでこれだけ綺麗に撮れました。

出来たらアレに乗りたいのですけど、いつ動くのかがわからない…。

169系は、直流用の国鉄急行形電車165系の仲間で、今は無き信越線の碓氷峠の横軽勾配区間を、電気機関車と協調運転出来るように改造されたもの。

165系の仲間が今でもこうして在籍している路線は、富士急行線と、しなの鉄道だけになってしまいました。

今回の旅の最後に見られただけでも良しとしましょう。

ちなみに、今乗っているしなの鉄道も、もともとは国鉄の信越本線だったところです。

長野新幹線の開業で第三セクターに切り捨てられた国鉄路線の成れの果てですね。

上田に着きました。上田着10時48分。

駅前には水車が回っていました。

一見よくある賑やかな駅前ですが、周囲には古い町並みが残っていて、映画撮影に使われることもあるのだとか。

せっかくいい機会なので、散策してみようと思います。

こんなことなら地図用意しておくんだった…。

この建物、今は使っているようには見えないが…

しかし、普通に歩いているだけでも歴史を感じる建物がポツポツ見つかるってのが凄い。

廃屋になってもすぐに取り壊し出来ない事情でもあるのだろうか?

電柱さえ無ければいい雰囲気ですね。

でも今はCG技術で電柱の一本や二本消すのは造作も無いでしょう。

こんな建物が街のあちこちにポツポツと残っています。

映画で使われるのも納得の建物です。

お友達発見! 日向ぼっこでごさいますか?

お休みのところ起こしてごめんよ〜

上田蚕種協業組合の建物です。

「犬神家の一族」で那須警察署として登場するなど、上田の街では代表的な建物らしいですね。

この建物、奥の方も昔のままで凄いですよ! これは訪問の際は是非ご覧になっていただきたい、オススメの建物。

私は勝手に入って写真をパチパチ撮っちゃったのですが(^_^;) 本当は見学の際には許可が要るそうです。

これはまた喧嘩が強そうなお友達です。

ガン飛ばされました(^_^;)

この街には猫がたくさんです。

時間もだいぶ経ち、時間は12時をとっくに回っています。

1時間以上街を歩き回っていることになりますね。

そろそろ疲れたので帰りましょうか…

駅まで戻って上田12時50分発の小諸行きに乗ります。

上田から普通列車で5駅。小諸に来ました。時刻は13時10分です。

ここで小海線にのりかえなのですが、13時48分まで待たなくては列車が無いため、ちょっと改札を出てみることにしました。

近くに寅さん会館や藤村記念館といった興味をそそる建物があるのですが、どうやら反対方向の駅前へ来てしまったようです。

30分少々ではロクに見学もせずに帰ることになりそうなので、また機会をつくって訪問するしかないようですね。

駅のホームを覗くと、駅構内に売店の他に立ち食いそばもやっているようなので、ここでちょっと一服。

そばの他に、お弁当も1個500円という超良心価格で売っていたので、これからの長旅に備えて買っておきます。

朝からまともな食事をしていなかったので助かりました。

そばを完食したあと、小諸13時48分発の小淵沢行きに乗り込んで、小淵沢へと向かいます。

車両はキハ111系気動車。JR東日本が国鉄キハ58系の後継として非電化区間へ投入した車両です。

乙女を過ぎたあたりで車内がだいぶ空いたので、ボックスシートを独り占めして、そば屋で買ったお弁当を広げてしまいました。

中身は駅弁と称しても通用しそうな幕の内。これでたったの500円は超破格ではなかろうか?

龍岡城駅〜臼田駅のあたりで目にした変な建物です。

ロケットみたいに見えるこの建物って一体何だろうか?

走行中の車内から。野辺山の辺りです。

この山々を目にすると山梨に帰って来たことを実感しますね。

向こうから中央線が合流してくると、いよいよ小淵沢に到着です。

中央線のりかえ。

甲府行き普通列車に乗って甲府で降りれば本日の全工程、5日間の長旅は終了です。

いままで一度も行ったことのない場所を中心にいろんなところを見て回ってきましたが、国鉄の面影は確実に減っていることを痛感。

今回訪問した場所は、存続問題が浮上しているところが殆どで、次に訪問する時は無くなっている可能性が高いか、あるいは確実に無くなっていることでしょう。

自分としては、稼動状態での保存を希望したいのですが、現状では厳しいというのが実情。

餘部でのノートに見るように、地域地域でありとあらゆる存続を強く望む人が多くいるのは事実。

各地域全力を挙げて、有名なものだけに限らず保存に尽くしてもらいたいと思いつつ、旅から戻ってまいりました。

それではここまで読んでくださいましてありがとうございました。

おつかれさまでした