Nゲージの間@エムサ菌総合研究所

|

自宅でNゲージを走らせる場合、収納の問題があって固定式レイアウトはおろかモジュール

レイアウトすら望むべくもないため、床の上にレールを敷いていました。 この、所謂『絨毯平野』

『畳平野』のスタイルは初めてNゲージを走らせた時と変わらず、建物やアクセサリーといった

沿線風景は無いに等しく、レールの敷設規模も大きくないため何だか味気なくてつまらないと

思うこともありました。 一方、私も参加させてもらっている模型サークル (学生時代の仲間がメイン) では主に運搬の都合でモジュールで遊べる状況ではないため、運転会の際は会場の備品の会議机 に模造紙を掛けてその上にレールを敷いています。 線路の距離・規模が自宅を比べて大きい からか沿線風景がないことはそれほど気になりませんが、それ以上に、運転会に参加するたびに ヤードやポイントから離れた本線などで複線間隔がバラバラになってしまうことが気になって いました。 そこで、サークル運転会において大掛かりとなりがちなモジュールや細かいパーツ類を 使わなくても複線間隔を維持できる方法を模索するとともに、主に自宅で遊ぶ用のちょっと した地面というか、平面的でもいいからそういった類のものを手掛けてみようかと考え、 まずは実験に着手しました。 ここではそんな『モジュール風味』を取り上げてみようと思います。 もしかしたら私が 知らないだけで、既にこの方法でやっている人がいるかもしれませんが・・・ |

★ミ ★ミ ★ミ ★ミ ★ミ

|

モジュール風味の各種規格については、前述のとおり自宅で遊ぶことを前提に考えました。

レールはTOMIXのものを持っているのでそれを使用することとし、モジュールには固定しない

ことにしました。 それは、サークルの運転会への応用を考えた時に「レールを固定せずとも

複線間隔を揃えられる点」が実行できなくては多くの意味・意義を失うためです。 ほかにも、

車両によって似合う雰囲気・似合わない雰囲気・イメージがあるところに一つのイメージで

モジュールを作ってしまうと楽しみ方が限定されてしまうように思えたこと、仮に複数の

イメージのモジュールを持った場合実際にその時使うのはその中の1種類と思われるのでレールを

固定してしまうと使用効率が悪くなること、あるイメージで作ったモジュールに早々に飽きた

場合の手戻りを少しでも軽くすること・・・ などが挙げられます。 構造としては、地面となる素材の、レールを置くべきスペースの両側に「レールを置くため のガイドとなる出っ張り」を設け、位置合わせが簡単にできるようにしました。

寸法面については、幅方向は基本的に線路の両脇のスペースが左右で同じとし、長さ方向は

レールの規格に合わせることにしました。 |

|

〜その1 『厚紙編』〜 まず、モジュールの基礎となる「地面の素材」として『厚紙』に着目しました。 使える大きさ のものが100円ショップで売られていたからですが、やはり一番大きい理由に「安価であること」 が挙げられます。 それに紙という素材は加工が容易ですし、親しみやすいところもあります。 応用して運転会に持参するようなケースを考えると、運搬時の容積がなるべく小さく収まり かつ極力軽量であることが求められるため、木の板は最初から候補になりませんでした。

|

| ・・・ということで、試作編としてはこれで終了、あとはモジュール風味の各区画を作る際に 『ぶっつけ本番』でやっていこうということにしました。 レイアウトプランはまだ固まって いないので、またしばらく時間がかかるのではないかと思います。 |

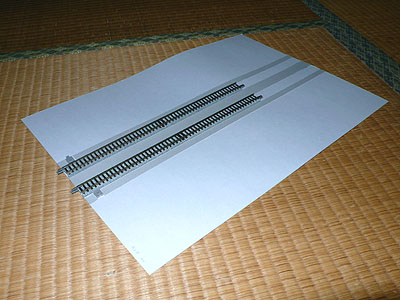

そのような経緯で試作した厚紙製モジュール風味 【左画像】 は、

ちゃんとしたモジュールで合板を使うところに1枚物の厚紙を用い、レールを置くガイドとして

工作用紙を帯状に切り出したものを貼り付けたものでした。

そのような経緯で試作した厚紙製モジュール風味 【左画像】 は、

ちゃんとしたモジュールで合板を使うところに1枚物の厚紙を用い、レールを置くガイドとして

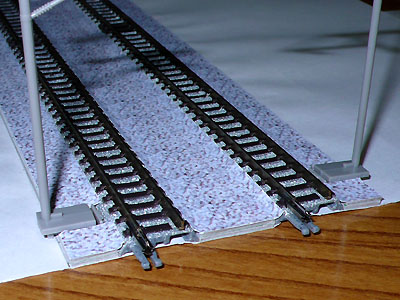

工作用紙を帯状に切り出したものを貼り付けたものでした。 続いて作ったのが、地面の素材の厚紙を『コピー用紙』に代えたもの 【左

画像】 です。 厚紙では反りや波打ちに悩まされましたが、漠然と、コピー用紙は薄手

でしなやかなのでそれらに対して許容が大きいのではないか・・・ と考えたからです。

A4コピー用紙の長辺が厚紙の短辺とほぼ同じだった (厚紙がA3より一回り

大きいものだった) ことも好都合でした。 それに傷んだ場合の作り直しが厚紙以上に

容易で、安価で軽いことも見逃せません。

続いて作ったのが、地面の素材の厚紙を『コピー用紙』に代えたもの 【左

画像】 です。 厚紙では反りや波打ちに悩まされましたが、漠然と、コピー用紙は薄手

でしなやかなのでそれらに対して許容が大きいのではないか・・・ と考えたからです。

A4コピー用紙の長辺が厚紙の短辺とほぼ同じだった (厚紙がA3より一回り

大きいものだった) ことも好都合でした。 それに傷んだ場合の作り直しが厚紙以上に

容易で、安価で軽いことも見逃せません。 そこで極めて平面的ではありますが、バラストの表現に「パソコンで印刷したシート状の

もの (以下「バラストシート」とする) 」を用い、それをガイドに

貼ることでバラスト撒布に代えることにしてみました 【左画像】 。

そこで極めて平面的ではありますが、バラストの表現に「パソコンで印刷したシート状の

もの (以下「バラストシート」とする) 」を用い、それをガイドに

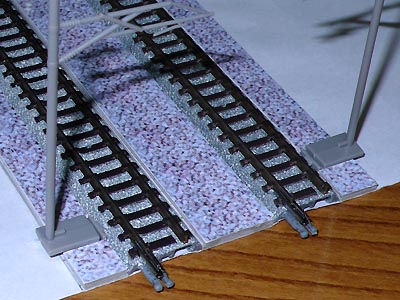

貼ることでバラスト撒布に代えることにしてみました 【左画像】 。 レールの付け外しに関わる問題は解消しましたが、ガイドと道床の継ぎ目やガイドの断面が

やや目立ち、道床とバラストシートの表情の違いが際立ってしまいました。 見た目の後退は

明らかですが、目を瞑ることにしましょう。

レールの付け外しに関わる問題は解消しましたが、ガイドと道床の継ぎ目やガイドの断面が

やや目立ち、道床とバラストシートの表情の違いが際立ってしまいました。 見た目の後退は

明らかですが、目を瞑ることにしましょう。